步行街消失的安全边界

8月6日晚,当货车闯入的那一刻,我们城市设计里一个被忽略的矛盾便暴露出来,步行街的初衷,是将人和车彻底分离,为市民构筑一个安全、舒适的消费和休憩空间。

它理应是慢生活的港湾,是人流如织的集散地,然而,商业的繁荣又离不开高效的物流支撑,奶茶店需要原料,商家货物要补给,于是,为“高效穿行”而生的货运车辆,悄悄潜入了这片为“慢行停留”而设计的区域。

在繁忙的步行街上,何时能有货车出入?是只有在深夜人流稀疏的时刻,还是可以随意穿梭?有没有明确的路线规划和严格的限速规定?事发时正值人流高峰,这辆配送车为何能堂而皇之地驶入?

根据初步信息,肇事的是一辆电动货车,电动车,特别是商用货车,作为近年来的新贵,其技术特性与传统燃油车大相径庭,而这些差异,可能正是我们尚未完全认识到的新型风险。

燃油车,驾驶员操控是多维度的,离合、油门、刹车、挡位,每一项都需要精确配合,而电动车,其电门响应极其灵敏,几乎零延迟,一旦误将电门当刹车,车辆会瞬间爆发出惊人的扭矩,其加速能力远超同级别的燃油车。

监控中,货车在冲撞前那段明显的加速过程,直接冲上奶茶店的4阶台阶,径直冲向坐在门口的两位女士,这很可能就是技术特性与人为失误结合后的恶果。

电动车的另一个“优点”安静,也成了隐藏的威胁,在喧闹的步行街,一辆悄无声息接近的货车,很难引起行人的警觉,燃油车轰鸣的引擎声,在某种程度上是一种天然的“安全警报”。

而电动车的安静,让它在人车混杂的环境里,变成一个沉。事故中,货车在转向冲向人群时,据说没有鸣笛,加上它悄无声息的特性,使得受害者几乎没有预警和反应的时间。

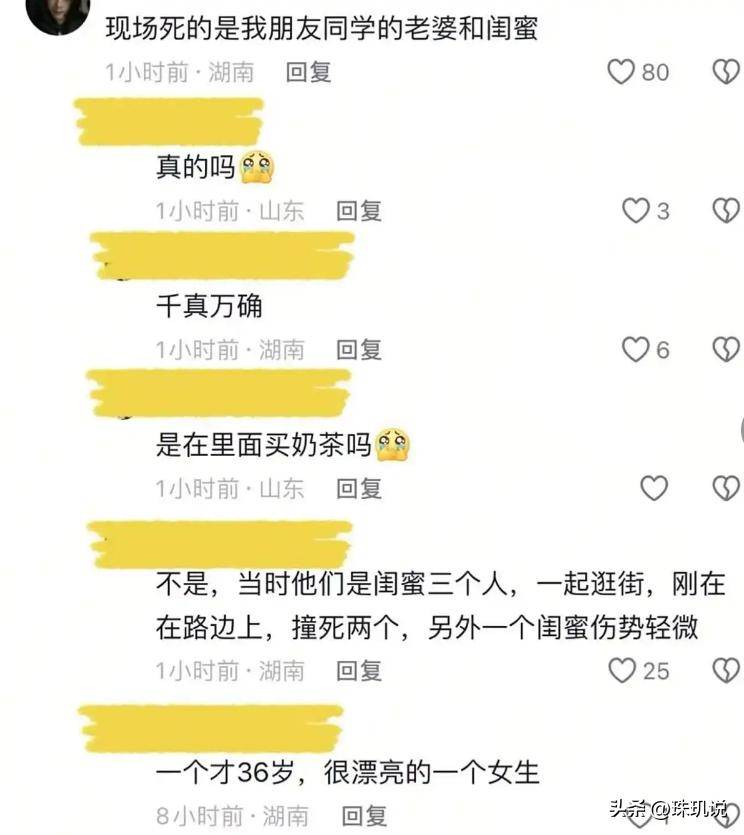

于是货车直接将其中一人撞倒,另一位女士被直接卷进货车底盘位置,卡在台阶上活活被压死。

车辆失控的那几秒钟,驾驶员的内心世界经历了什么?外人无从得知,有一种说法在网络流传,称司机在发现车辆失控后,为了避免冲向步行街中心更密集的人群,在极度惊慌中,选择转向撞向了损失可能相对较小的店铺区域。

如果这种说法属实,那将是一个何其残酷的“电车难题”!一边是开阔但人潮汹涌的主干道,另一边是台阶之上、看似人较少的店门口,在不到一两秒的反应时间里,一个普通人,在极度恐惧和混乱中,能否做出所谓的“最理性”判断?

这种“两害相权取其轻”的选择,即使是出于一个善良到极致的动机,其结果依然是毁灭性的。

据了解当天是三人在步行街逛街,其中一位伤亡人员名叫段林娟,从他的日常生活照片中可以看到,死者段林娟长相甜美颜值很高,并且她只有30多岁,正处于风华正茂的年纪,却也永远定格在这个年纪,和她的朋友两人,最终成了“最小化损害”方案中被牺牲的代价。

当技术失灵时,最终的决策压力都压在了人的身上,我们的驾驶员培训,特别是针对电动车这类新型车辆,是否足够全面,是否包含了应对这类极端情况的模拟训练?驾驶员是否充分了解其在失控状态下的特性,并知道如何做出最有效的应急处理?

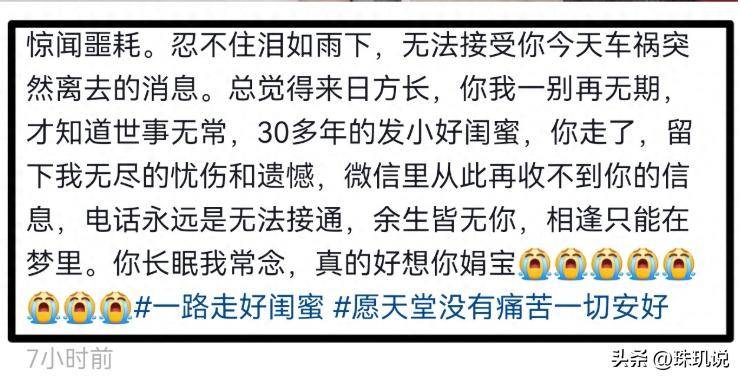

所有的技术漏洞、管理缺失,最终都汇聚成了一个个鲜活生命消逝的悲剧,照片里,段林娟和她的闺蜜笑靥如花,她们热爱生活,有各自的家庭和对未来的憧憬。

她们不过是想在那个平常的夏末傍晚,和朋友一起分享一杯奶茶的简单快乐,而现在,她们的未来,戛然而止。

这份悲剧,绝不仅仅是个人的不幸,更是对我们整个社会安全体系的沉重叩问,事故发生后,热心市民合力抬车的场景令人动容,它展现了危难时刻人性的光辉。

但这光辉,恰恰反衬出悲剧本不该发生的残酷,我们需要的,不应仅仅是事后的救援和同情,更需要的是事前的预警和深入的反思。

[ 本帖最后由 嘿嚜 于 2025-8-11 10:27 编辑 ]