一、干部选拔的双重疑问:业务能力与作风底线

(一)业务能力的及格线在哪里?

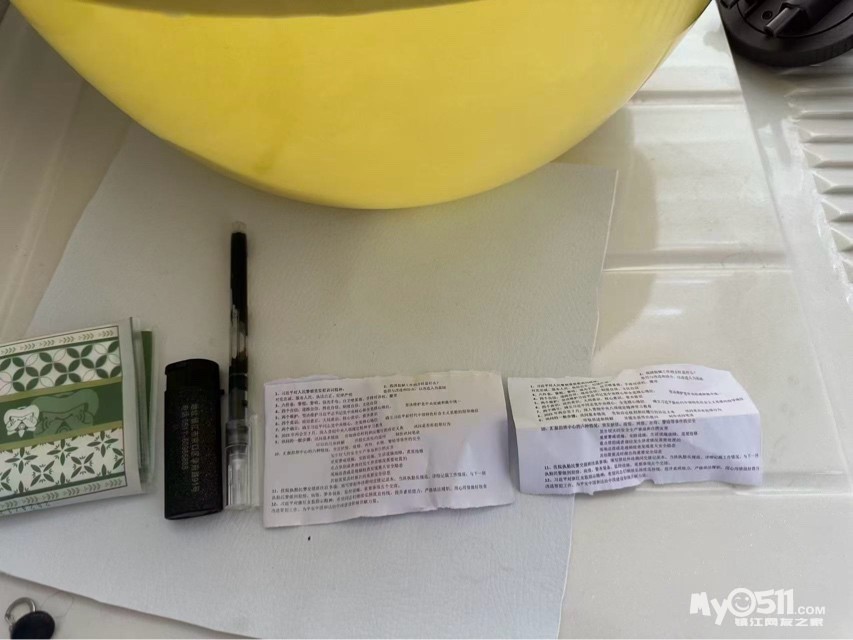

该民警并非新入职人员,却在基础业务考试中对核心内容掌握不足,需依赖打印资料小抄学习。试问:

这样的业务水平,是如何通过干部选拔晋升管理岗位的?

干部选拔对业务能力的考核标准,是否存在执行弹性?

(二)作风问题的红线为何成虚线?

该民警曾因作风问题被他人以公开方式反映,此类行为在干部选拔中本应是一票否决的红线。但现实是:

他不仅未受影响,反而获得提拔。

这种选拔结果,是否反映了人情因素对规则的消解?

二、官方回复的话术艺术:小范围与学习材料的定性

针对我的举报,相关部门给出的解释颇具技巧性:

对于公开反映,称其为小范围事件,未核实到相关记录;

对于考试资料,定义为民警打印后带回家学习的材料。

这种解释引发我对内部护短的联想:

这种反差,是否在削弱司法公信力的根基?

三、小抄的真相:个人困惑与公众讨论

关于打印资料的用途,我曾收到该民警用于考试小抄的口头表述,但纪委调查认定其为回家学习材料。这让我陷入困惑:

究竟是个人夸张,还是事实用途?

这样的定性差异,是否反映了监督中的信息不对称?

但当作弊可被解释为学习,当违规可被话术掩盖时,我不得不思考:

普通公民的监督权利,是否仅停留在程序正确的表面?

当内部护短成为潜规则,选拔标准因人情弹性浮动,制度的公正性如何保障?

四、制度性追问:公信力的基石是规则还是人情?

司法公信力的构建,需要的是对规则的敬畏,而非对自己人的偏袒。我期待:

相关部门以透明、严谨的态度回应质疑;

干部选拔的标准能真正一碗水端平;

普通公民的监督权利,能在制度层面得到切实保障。

文中所有信息均基于本人向纪委提交的合法证据,欢迎相关部门监督指正!