文章太长直接上本文最后的结论:

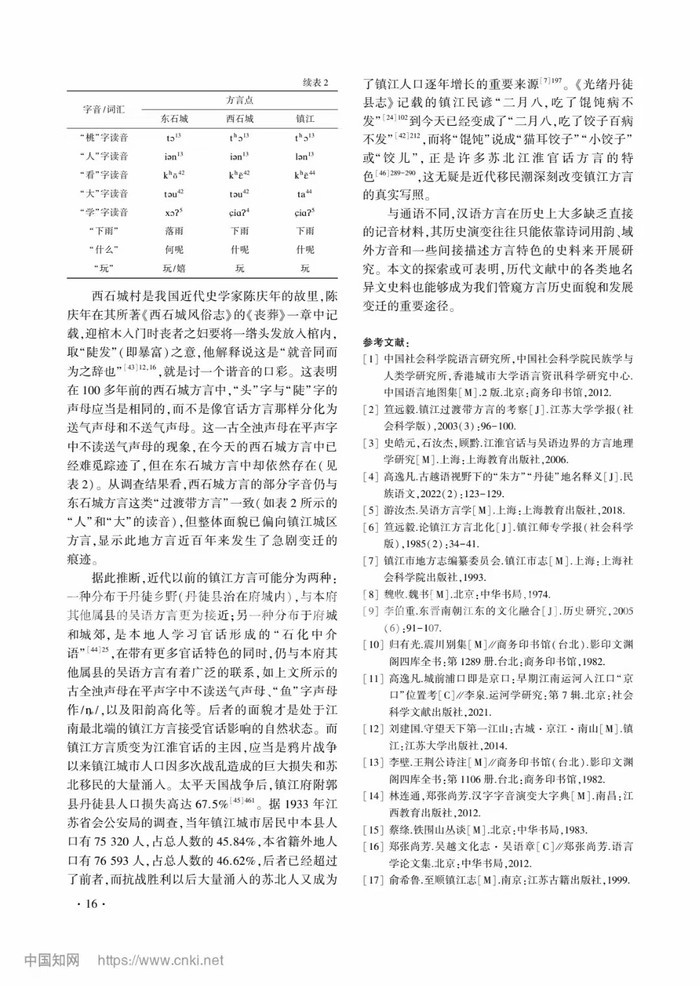

据此推断,近代以前的镇江方言可能分为两种,一种分布于丹徒乡野(丹徒县治在府城内)与本府其他属县的吴语方言更为接近:另一种分布于府城和城郊,是本地人学习官话形成的“石化中介语”,在带有更多官话特色的同时,仍与本府其他属县的吴语方言有着广泛的联系,如上文所示的古全浊声母在平声字中不读送气声母、“鱼”字声母作/n/,以及阳韵高化等。后者的面貌才是处于江南最北端的镇江方言接受官话影响的自然状态。而镇江方言质变为江淮官话的主因,应当是鸦片战争以来镇江城市人口因多次战乱造成的巨大损失和苏北移民的大量涌入。太平天国战争后,镇江府附县丹徒县人口损失高达67.5%[46。据1933年江苏省会公安局的调查,当年镇江城市居民中本县人口有75 320人,占总人数的 45.84%,本省籍外地人口有76593人,占总人数的46.62%.后者已经超过了前者,而抗战胜利以后大量涌入的苏北人又成为了镇江人口逐年增长的重要来源。《光绪丹徒县志》记载的镇江民谚“二月八,吃了馄饨病不发”[241四到今天已经变成了“二月八,吃了饺子百病不发”[*]212,而将“馄饨”说成“猫耳饺子”“小饺子”或“饺儿”,正是许多苏北江淮官话方言的特色,这无疑是近代移民潮深刻改变镇江方言的真实写照。

与通语不同,汉语方言在历史上大多缺乏直接的记音材料,其历史演变往往只能依靠诗词用韵、域外方音和一些间接描述方言特色的史料来开展研究。本文的探索或可表明,历代文献中的各类地名异文史料也能够成为我们管窥方言历史面貌和发展的重要途径。