可能鲁迅先生自己也没想到。

可能鲁迅先生自己也没想到。逝世89年后,他会因为一张画像再次成为“网红”。

还成了被两次投诉“室外吸烟,教坏青少年”的对象。

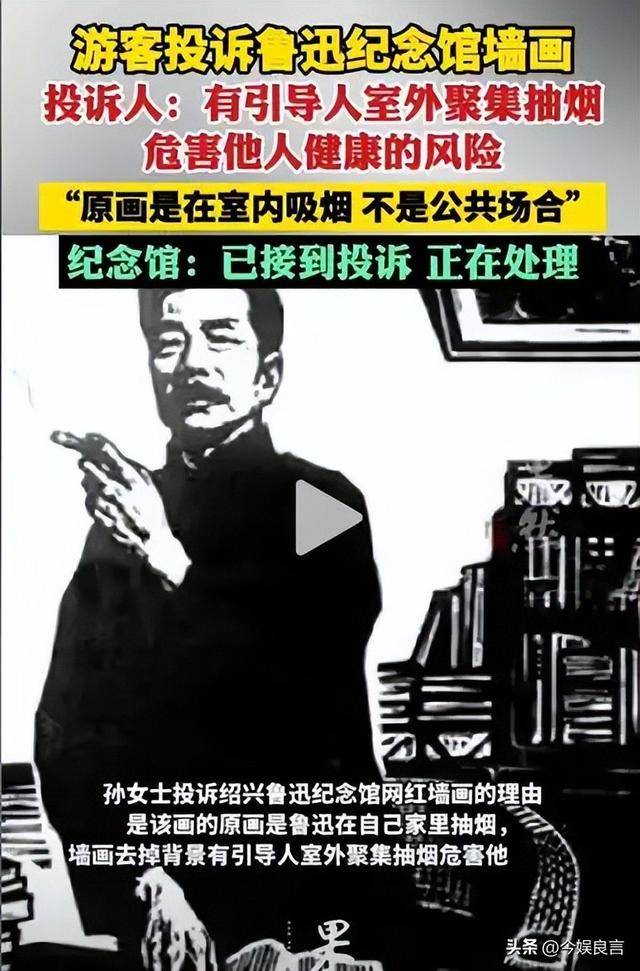

2025年8月,绍兴鲁迅纪念馆的“夹烟”墙画竟成舆论风暴中心!

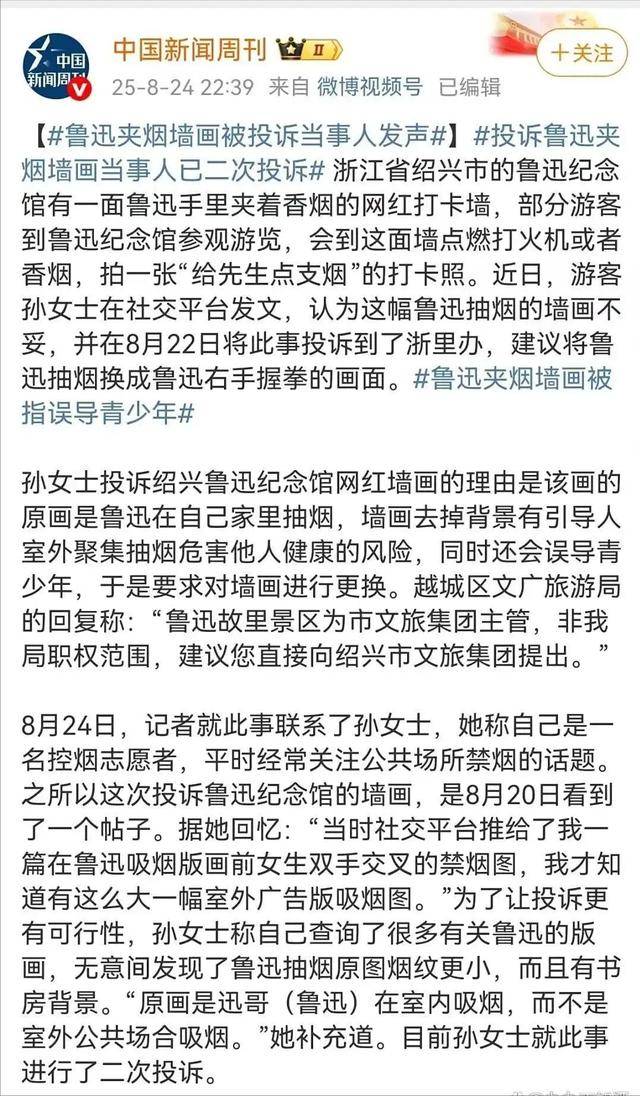

游客孙女士高调投诉,称鲁迅抽烟形象误导青少年,要求换成“握拳”画面,引发网友热议。

然而随着网友深挖,孙女士的“控烟志愿者”身份露出破绽,其真实目的疑暴露出来。

这场风波是单纯的公益诉求,还是精心策划的商业炒作?从热搜争议到央媒定音,孙女士的“生意经”如何翻车?

所谓正义投诉,背后不过是一场“嘴上都是主义,心里全是生意”的荒唐闹剧。

公开投诉鲁迅抽烟墙画的“孙女士”怕是要彻底“社会性死亡了”!

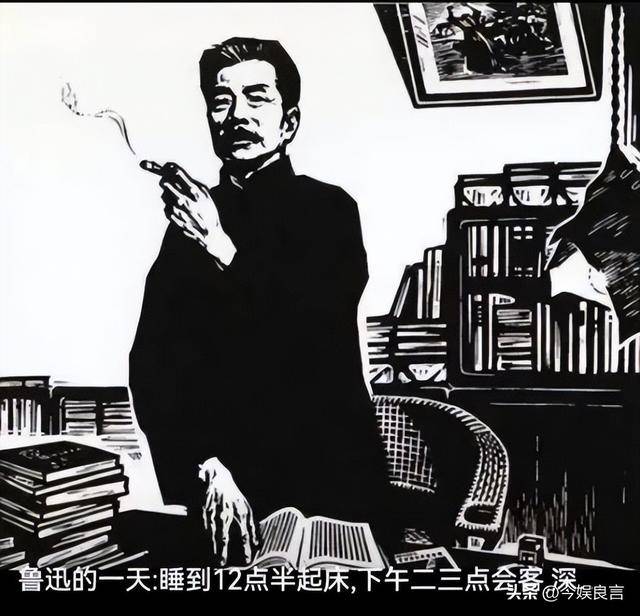

画中的鲁迅先生手指夹着一支烟,神情若有所思,仿佛正在构思下一篇惊世之作。

这幅画不仅是一件艺术品,更是无数游客必到的打卡圣地。

人们习惯在这里驻足,或点燃一支烟,或举着打火机。

与画中的鲁迅先生来一张"跨时空"的合影。

仿佛在用这种方式向这位文学巨匠致敬。

直到2025年8月20日,这一切被一条来自社交平台的投诉打破。

因此她建议将鲁迅夹烟的形象替换为“右手握拳”的画面,以传递更积极的价值观。

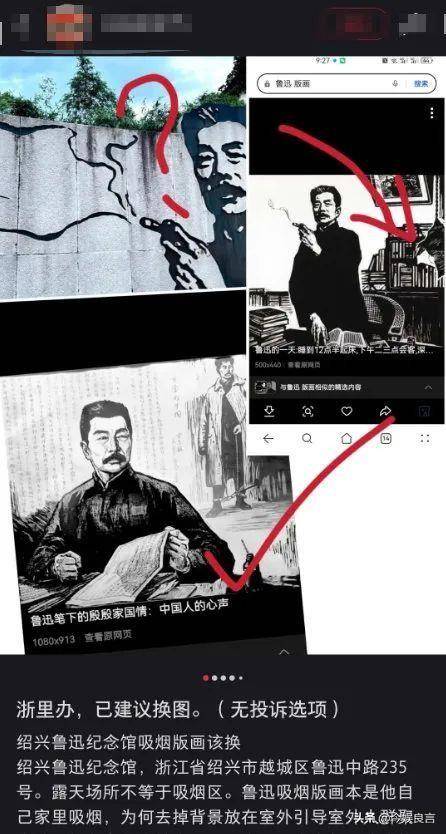

画面的主角是一个女生,背景正是鲁迅故里的网红墙画。

只见女生站在墙画前,双手在胸前交叉程“X”形。

并配文“在鲁迅吸烟版前宣传禁烟” 。

这张图片给了她很大的震撼和灵感。

为了替自己口中 “受不良影响的群体” 发声。

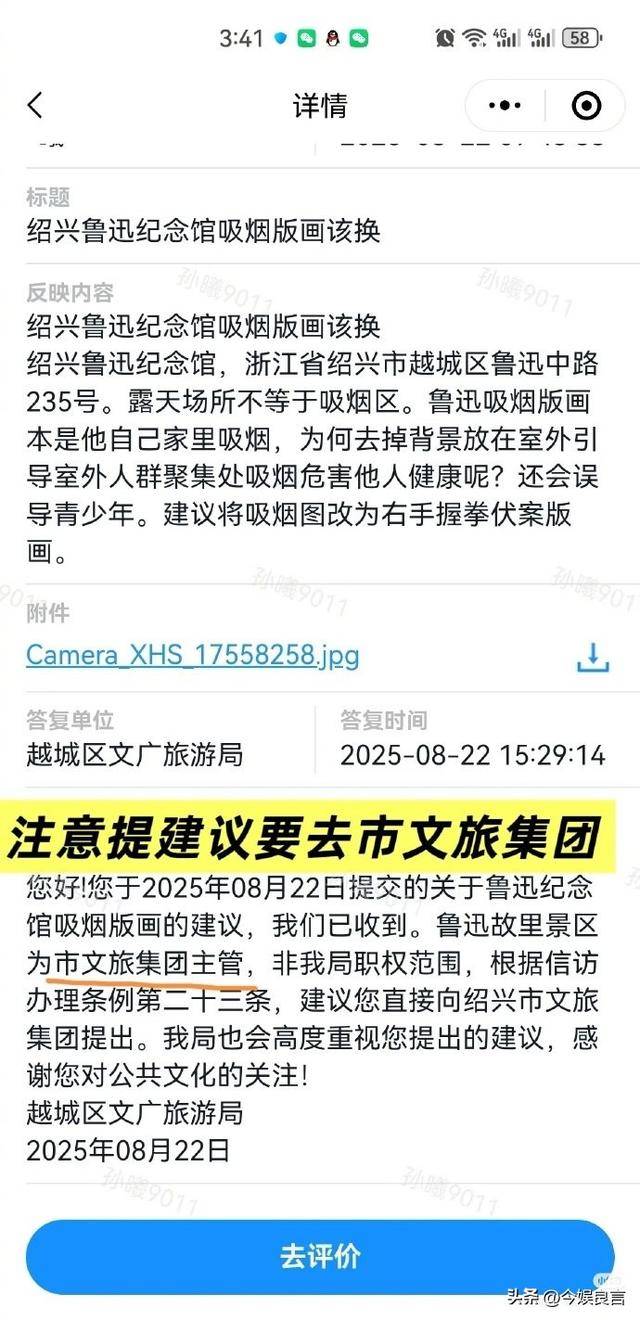

这位女士把目光投向了浙江政务服务平台 “浙里办”。

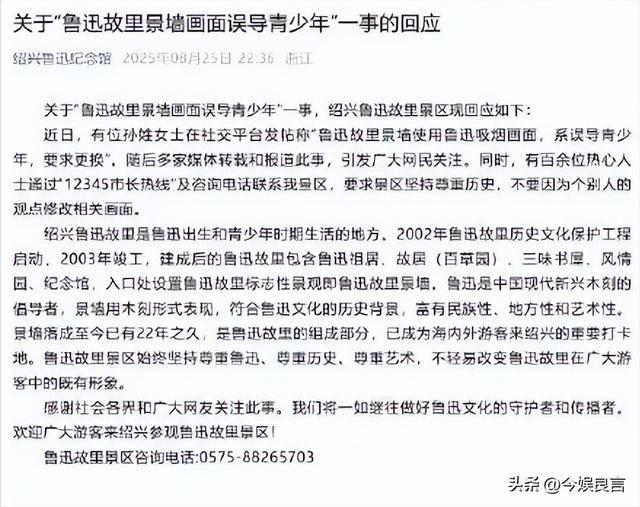

文旅局明确表态,不会因个别人的意见随意更改历史文化遗产。

人民日报也在8月25日转发了相关的文章,点明对待鲁迅形象应秉持“三尊重”原则,尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术。

第一次投诉提交后,平台那边整整两天都没有任何回应。

8月24日,她干脆发起了第二次投诉。

这次还嫌线上沟通不够直接,直接把电话打到了省级相关部门。

后来接受媒体采访时,她还特意强调自己做过 “功课”。

翻遍了不少鲁迅题材的版画资料,发现原版画作里,香烟的纹路特别小。

而且画面背景是鲁迅的书房,整体氛围是文人伏案的场景。

可景区的墙画却完全不一样。

不仅把香烟的比例放大了不少,还去掉了书房背景。

在她看来,这就是在“刻意突出香烟的存在感”,用心实在不妥。

为了彻底消除这幅画可能带来的 “负面引导”。

她甚至连修改方案都想好了,把鲁迅夹烟的右手改成握拳的姿势。

在她眼里,这样的动作充满力量感,传递出的是积极健康的形象。

远比夹着烟的画面更有 “教育意义”。

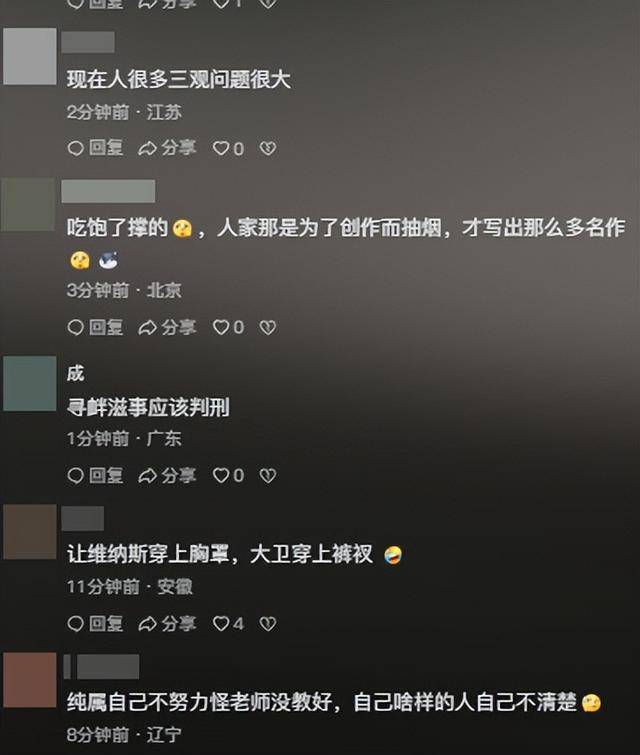

可她万万没料到,网友们却几乎一边倒地支持纪念馆保留墙画。

“鲁迅抽烟是历史事实,这面墙画是对真实历史的还原。”

“历史人物不是完美无缺的圣人,刻意美化反而失真。”

“青少年没那么脆弱,不会因为一幅画就学坏。”

8月25日,文旅局一位工作人员在接受采访时表示。

他们接到了很多游客的电话,也听取了民意。

明确表态“绝不会因为某一个人的投诉,盲目去改动这面有特殊意义的墙。”

这番话,也让不少关注此事的人吃了颗 “定心丸”。

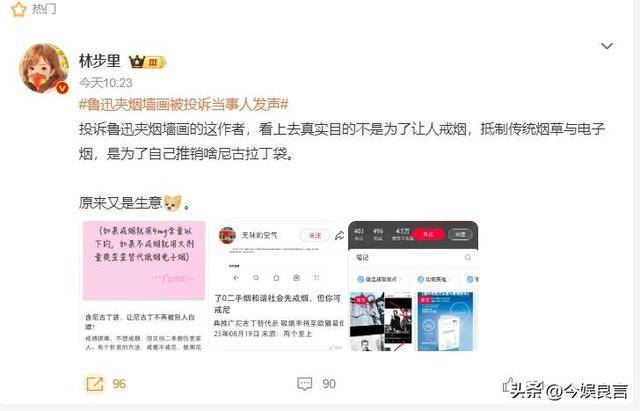

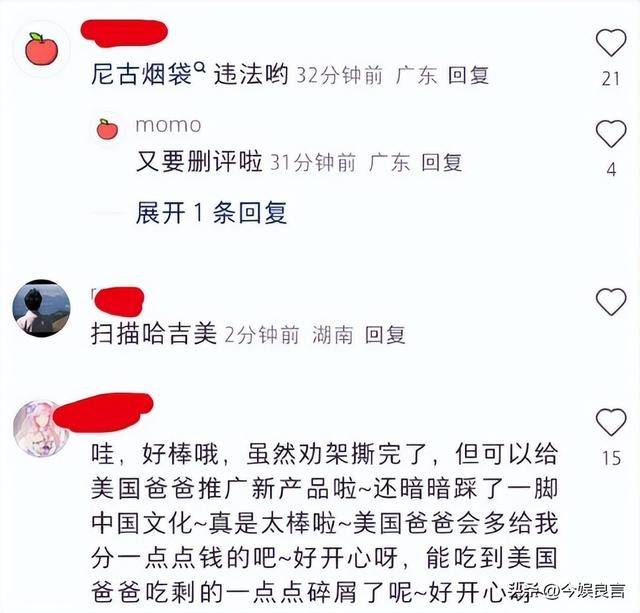

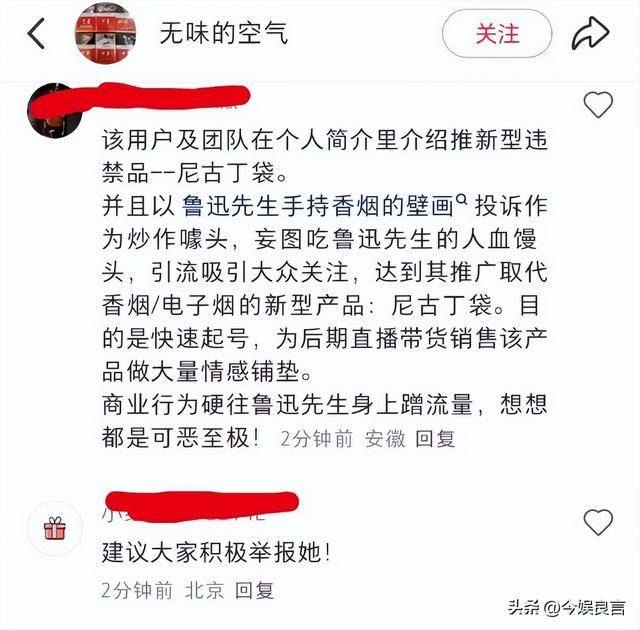

这位孙女士的“真实身份”却让舆情再次炸开了锅。

身份反转:从控烟卫士到商业推手

正在舆论热议之际,有网友扒出了孙女士的真实身份和目的。

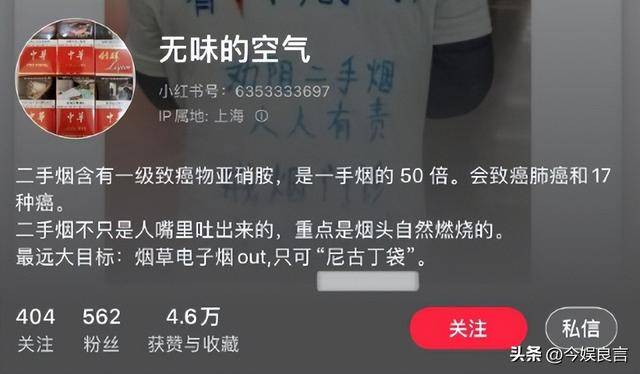

网友发现,孙女士在小红书上的账号“无味的空气”简介中写着:

“最远大目标:烟草电子烟out,只可‘尼古丁袋’”。

再翻了她的动态后,发现她平时确实是禁烟“卫士”。

账号内容充斥着对传统烟草与电子烟的指控。

所谓“尼古丁袋”是一种起源于美国的“香烟替代品”。

它的主要使用方式就是把装有尼古丁的袋子放在嘴里。

宣传文案中,说它“无烟、无异味、无需吐口水”。

值得深思的是,近年来类似的 “举报文化” 时有发生。

从投诉教科书插图到质疑经典影视作品。

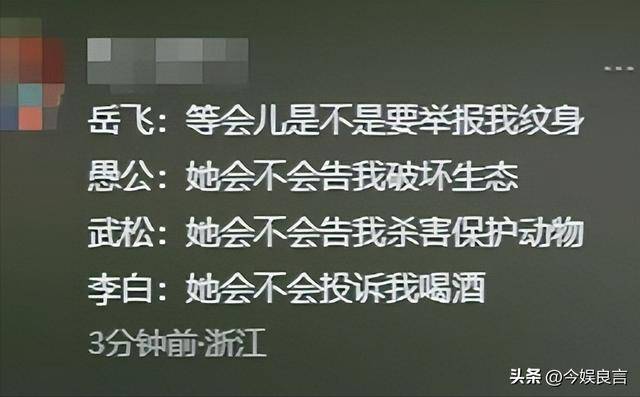

“李白酗酒”“岳飞纹身”“屈原自杀”“关公耍刀”种种奇葩言论层出不穷。

打着禁烟的旗号,行博眼球、引导对立之实。

不仅伤害了文化传承,也暴露了某些人对历史的无知和对流量的病态追求。

鲁迅抽烟的形象并非宣扬不良习惯,而是那个时代知识分子生活的真实缩影,他手夹香烟,笔下却是犀利的批判与对社会觉醒的呼唤,这两者并不矛盾。

而鲁迅长孙周令飞也站出来表态,分享自己曾抽烟20年但早已戒掉的经历,笑言对投诉一笑了之,呼吁以铭记历史、尊重历史的理性态度看待争议。