胖胖一直觉得,世间很多问题,表面上看是有些问题是有因果关系,其实深究下去,会发现有些“因”并不是自然产生的,而是被“安排”出来的。

人们看到一个结果,以为它是前因后果的自然延伸,却不知道,有时那个“因”,不过是为了让这个“果”看起来合理一些。

有些时候,不是果由因生,而是因为了果而被制造出来。

因为某些“果”太过沉重,太容易引起反弹,于是“因”就被提前布置好了,像是一种心理缓冲,也像是一种预设叙事。

这样一来,真正该追问的责任,就能巧妙地被稀释掉。

所以有些时候,因果不是线性演绎,而是被精心包装。

当然,在这件问题上,是有“因”的。

不过呢,有些“因”我们不能说,有些“果”我们不能评。

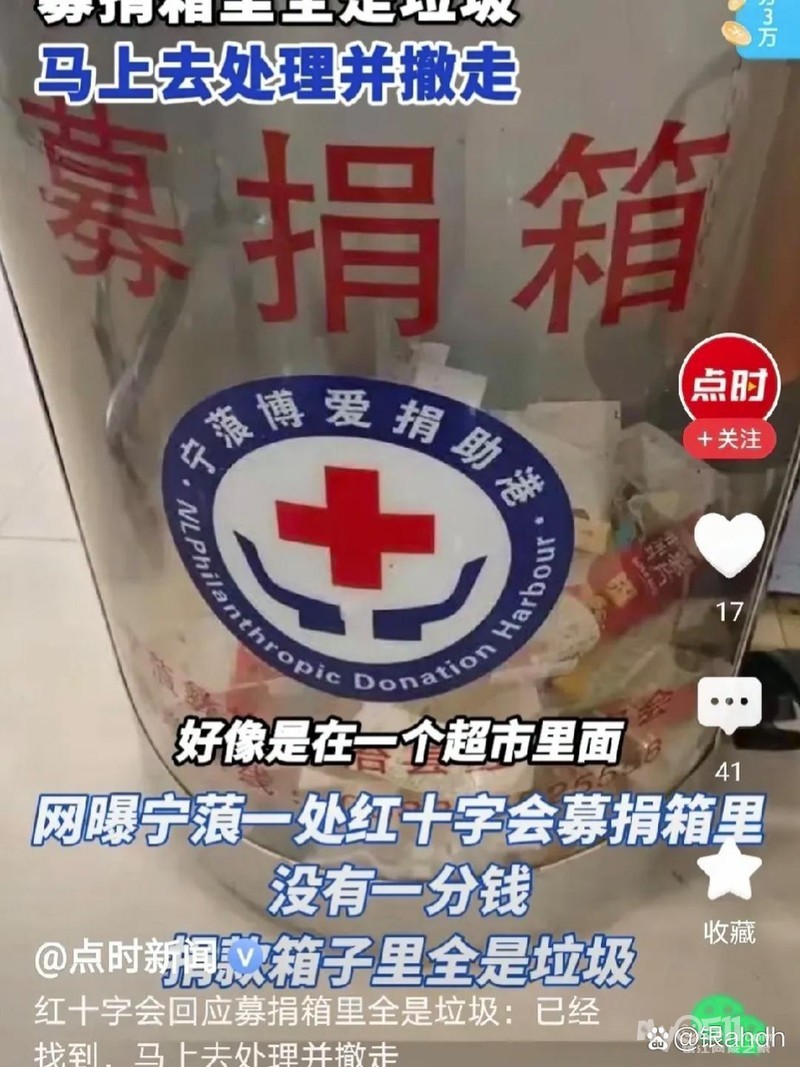

当一个捐款箱里装满了饮料瓶、烟头、塑料袋,却没有一分钱善款时,它象征的不是“没人路过”,而是“没人信了”。

相关的回应虽实诚,但也暴露出一个基本的尴尬:

即便是一个公益组织,对于自身在公众心目中的“被需要感”也极其模糊。

你可以说,是时代变了,但在胖胖看来是“捐了之后到底去哪了”的质疑,从未真正得到回应。

这是一种我们对“善”的信任,正在悄悄塌方。

这也是一种集体潜意识的投射:

垃圾捐款箱=公众信任垃圾化。

你可以把它看作一个“无声的投票箱”。

里面没有钱,不是因为大家没钱,而是没有人想把自己的善意投进去。

不是没有好人路过,而是好人都在犹豫:我的善意,会不会被辜负?

过去我们相信“善有善报”,现在我们更怕“善有烂账”。

这个变化,不是一天形成的。

这个“因”,或许正是来自一个被无限放大的“表演性悲情”,在流量和煽情的共同加持下,让“真实”与“信任”之间,突然失去了中介。

像这几天的有些新闻中,我们以为自己是在帮助一个“人”,后来才发现,可能只是给某种叙事模型,打了款。

你让一个被骗过的人继续信任公益组织,无异于让一个失恋者马上去相信爱情。

公益的核心价值从来不是钱,而是信任。它是一个社会在关键时刻还能不能“自救”的能力储备。

而一旦这个信任崩塌,就不是“一个组织失去信用”的事,而是整个社会再也不相信别人会伸出手。

于是我们就会看到各种“反向保命指南”盛行,句句扎心:

不献血,不捐款,不管闲事,不扶老人,不贪便宜,不买理解,不按揭,不贷款,不信专家,不信广告,不信教授,推荐啥,不买啥。

这是大家用脚投票后总结出的经验守则,也是一份“社会冷感症”的体检报告。

它们不是反向情绪,而是“反信任崩塌”的自我防御,是被动躲避社会某种失灵的生存智慧。

这不是因为我们变冷漠了,而是因为我们不想再受骗了。

这才是最可怕的:

不是没有好人了,而是好人都选择了沉默。

一个被垃圾填满的捐款箱,不是“被遗忘”的象征,而是“被放弃”的明示。

所以,“没人信了”才是他们该正视的果。

它标记了一种社会情绪的终点:

“你说你是为了爱心,那你得拿出证据来。”

“你说你用每一分钱都专款专用,那请公开账单。”

“你说这是公益,那你得接受公开监督。”

做好事可从来不是挡箭牌。

越是公益,越要公开;越是无私,越不能怕质疑。

这不是给自己添堵,而是让所有人心安。

而一旦公众心安,善意就能被激活、被汇聚。

过去,我们说“麻木”是因为信息过载。但现在,“麻木”更多源自信任被反复伤害之后的自我保护。

人们不再轻易信任何一个“可怜人设”,不再愿意点开任何一个募捐链接,也不再期待任何“爱心接力”。

这不是冷漠,这是倦怠。

而造成这种倦怠的,正是一次又一次被有意“利用”的善意。

就像某些事件中明里打着“公益”的幌子,暗里却搞“利益分赃”,每一分钱都精打细算,却算不到“信任”的成本。

那个宁蒗超市的捐款箱——它其实是一个时代的讽刺。

一个曾被寄托善意的容器,如今成为装垃圾的器皿。

这不是简单的“支付习惯变化”,而是信任彻底流失的具象化。

而这样的“垃圾箱”,在未来,可能不止一个。