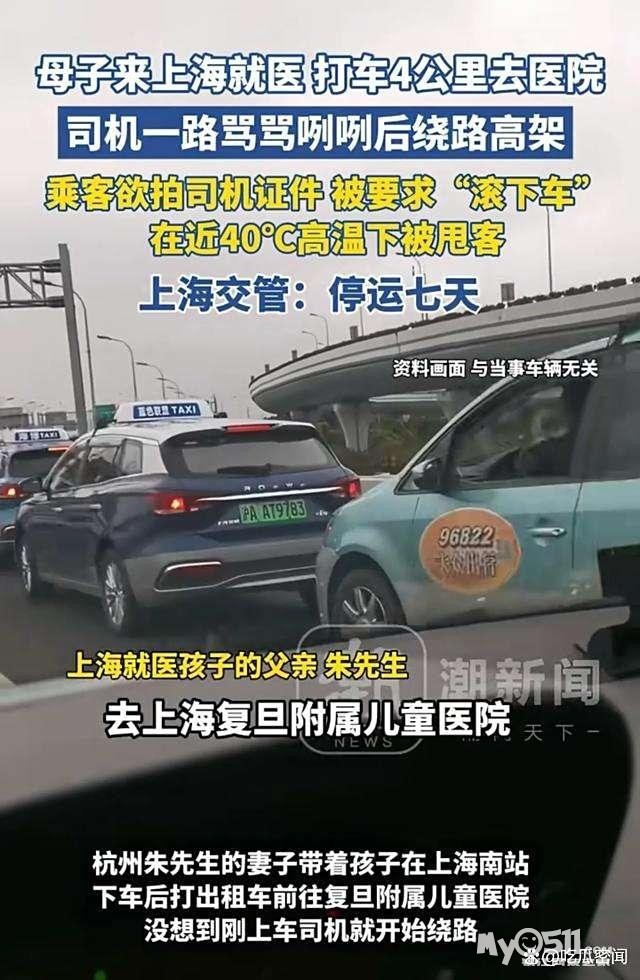

2025年7月,杭州一女士带患病女儿到上海复旦大学附属儿科医院就诊,在上海南站搭乘出租车时,因目的地距离较近(约7公里),司机王某林当场爆发:辱骂乘客“滚下车”、故意绕路、中途甩客,并关闭空调。当日上海发布高温橙色预警,车内温度近40℃,母女被迫滞留半路。事件经媒体曝光后,引发全网对外地游客、就医群体遭遇服务歧视的声讨。

二、严惩结果:从业资格吊销+企业连坐罚

上海市交通委执法总队火速介入调查,7月25日公布处罚决定:

司机王某林:因“无正当理由中断服务”“辱骂乘客”“未办理车辆变更注册”等多重违规,拟吊销从业资格证(终身禁业),并处200元罚款;

出租车公司(上海华达) :因聘用无注册手续人员,监管失责,拟处罚款3000元。

这一“从业资格吊销+企业连带处罚”的组合拳,被舆论称为“史上最严出租车罚单”,标志着执法从“个体追责”转向“全链条问责”。

三、行业痼疾:地域歧视为何频发?

本次事件并非孤例,近期多地暴露类似问题:

地域性服务歧视:锦州出租车被曝“跨区不载客”,暴雨中拒绝送外地游客回市区,理由竟是“区域划分规定违者罚5000元”;

短途拒载潜规则:上海虹桥火车站司机曾叫嚣“10公里以内不配打车”,拒载后辱骂乘客,甚至关空调施压;

垄断性排外行为:长白山、锦州等地出租车司机拦截网约车,破坏共享单车,甚至联手运管“查扣”竞争对手,挤压出行选择权。

这些现象折射部分从业者将“外地客=低收益客源”,且本地监管长期纵容地域割裂、服务双标。

四、地域歧视背后的城市形象危机

当出租车成为“城市第一窗口”,粗暴服务却成负面名片:

栾川出租车因辱骂外地游客“说话尖酸”被罚200元,网民质疑“违法成本过低”;

锦州因拒载事件被贴上“没有网约车的城市”标签,游客直言“不敢再去”;

上海单次恶性事件损及“国际化都市”声誉,网民感慨:“罚得再狠,伤害已铸成。”

五、破局关键:长效机制如何建立?

根治服务乱象需三剂“药方”:

打破区域壁垒:取消出租车“划区运营”(如锦州开发区与市区互禁载客),推动全城统筹调度;

引入竞争破垄断:鼓励网约车、共享交通合规运营,终结出租车“一言堂”(如长白山随意截停网约车行为需严惩);

服务标准再升级:将“语言文明”“不得拒载短途客”写入全国性法规,推广上海“企业连带罚”模式,压实主体责任。

结语:服务无界,温暖无域

一句“滚下车”,寒的是人心,损的是城誉。当城市服务以地域划线、以利益驱客,再美的风景也难抵一道“拒载”的伤疤。严惩个案只是起点,破除行业痼疾、重塑“服务平等”的价值共识,方能守护每一程温暖的抵达。1